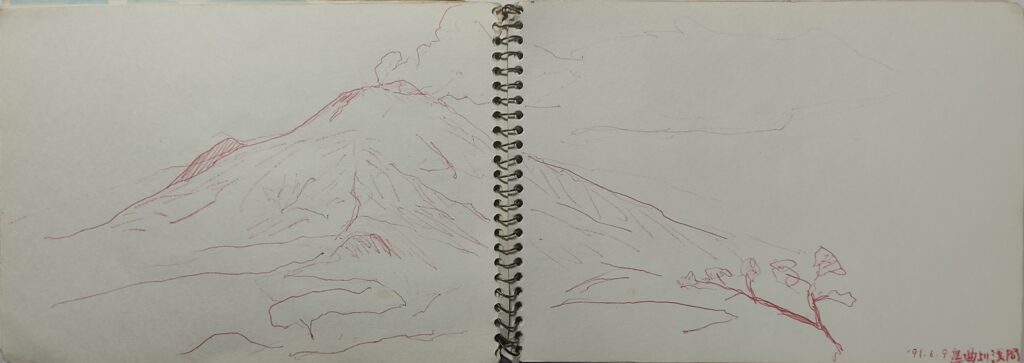

1991.06.08

本庄から見る浅間山は美しい。特に雪で白く輝く姿は惹きつけるものがある。それは手前に一の字山(1337m)・留夫山(1591m)・鼻曲山(1654m)が横たわっていてその上にそびえたっているという感があるからというのも理由の一つかもしれぬ。特に国道17号が小島の坂を上がるとき、正面に聳える浅間の姿は圧巻だ。

私はその浅間を自分の山と呼んでいる。自分だけのという意味でないことは言うまでもない。その浅間の手前にある山を歩くのがこの年までなかったというのは不思議なことのように思える。いつでもいけるという気持ちだったのかもしれぬ。

このうち鼻曲山だけは何度も登った。はじめては中学三年の時だ。私に山を教えてくれた町田瑞穂氏に連れられて仲間たちと出かけた山だったのだが、今思うと氏との出会いは奇跡的だったとすら思う。

その時は草軽鉄道がまだ走っていた。貨車に積んだ木材の上に腰を下ろして、急カーブのたびに振り落とされないよう材木にしがみついたの覚えている。駅は何という名だったか記憶にない。鼻曲といったのだろうか。夢の中のような情景だ。

下りは霧積み温泉に出た。10名以上いる仲間のうち2・3名で走って下った。いくら下っても同じような笹の道で、狐に化かされているかもしれないと、ササを目印にちぎって登山道の中央に置きながら下った。横川駅に出る手前、碓氷川に入って水を浴びた。冷たさを覚えている。

今でも登り口の霧積み温泉にはあの頃と同じように大きな水車が回っている。のちに私の好きな河合玉堂の「彩雨」を見たとき、あこれは霧積み温泉だと思ってしまった。自然は芸術を模倣するなどというと大げさになるが、私にとって鼻曲山は霧積み温泉と切り離せない山となった。写真は70年前の霧積み温泉(今の金湯館)の水車、右端が私の山の師匠の町田瑞穂氏である。

今でも登り口の霧積み温泉にはあの頃と同じように大きな水車が回っている。のちに私の好きな河合玉堂の「彩雨」を見たとき、あこれは霧積み温泉だと思ってしまった。自然は芸術を模倣するなどというと大げさになるが、私にとって鼻曲山は霧積み温泉と切り離せない山となった。写真は70年前の霧積み温泉(今の金湯館)の水車、右端が私の山の師匠の町田瑞穂氏である。

次に、留夫山について。この名前は素通りできない。万葉集の次の歌から生まれた名であろう。万葉集の歌が何とか読めるようになったのは、鎌倉時代の仙覚以降と考えられ、とすれば留夫山という名称もそれ以後名づけられたものだろう。当時の東山道は一の字山を越えたと思われるが、一の字山と留夫山は一つの山と受け止められていたのだろうか。

日の暮に碓氷の山を越ゆる日は背なのが袖もさやに振らしつ(巻十四3402)

夕刻は魂の動く時刻と考えられた。夫が自分に向かってはっきりと袖を振っている。袖を振るというのは魂の交感を求める行為だった。これは次の歌とペアをなしたものと考えられ、とすれば再会を期しがたい当時の状況の中で、残された妻が夫を何とか留めようと歌ったものとなる。

ひなくもり碓氷の坂を越えしだに妹が恋しく忘らえぬかも(巻二十4407)

これははっきり防人歌である。

大和政権がなぜ東国の農民を防人として動員したか。東国の農民が勇敢だったからと説く見方があるが、東国の農民が武勇に優れていたという実績があるわけではない。蝦夷討伐に東国農民が動員されたであろうが、之は地理的関係からであろう。私は言葉も通じない辺境に配置することで、逃亡を防ぐ狙いが強かったと考えている。故郷が恋しく逃亡する農民も多かったが、故郷にまでたどり着いた農夫はほんのわずかだった。万葉集に行き倒れになった死人をうたった歌が収められている。

なお、私の持つ五万分の一の「軽井沢」の地図は3枚あるのだが、昭和27(1952)年版、昭和35(1960)年版には留夫山の名称はなく、昭和54(1979)年版になって初めて表記されている。まさかそれまで山の名がなかったというわけではなかろうが。

ちなみに、この2首の歌は峠の展望台にとんでもない解説とともに立っている。どんな意図でその解説がなされたかを憶測するのは楽しい。

その鼻曲山を目指して一の字山、留夫山から登ろう、と熊女登山部の夏山トレーニング山行の目的地として提案し実現することとなった。

1991.06.09

軽井沢にはキャンプサイトがなく、沓掛(中軽井沢)近くにまで行ってテントを張った。

梅雨の前、爽やかに晴れて、碓氷の展望台までタクシー。緩やかな登りで一の字・留夫を過ぎて一度下ってまた登ると鼻曲だ。気持ち良い風に吹かれて部員をカメラに収める。浅間の雄大な姿を楽しんで、下りは長日向へ出た。スケッチは鼻曲山頂より浅間山。